Jesús Franco no gana para desengaños en “El extraño viaje” desde la muerte de sus padres. Invoca al tiempo pasado continuamente: “¡Con lo buenas que estaban las peras del huerto de papá!” ¿Cuáles podrían ser esas riquísimas peras del huerto de papá, a conservar en la memoria? Aquí –Cine- se intenta recopilar y dejar visibles las impresiones a vuelapluma, en general sin documentación ni análisis previos, de la reciente visión de alguna película que me haya causado buenas vibraciones.

jueves, 30 de enero de 2025

Où en êtes-vous, Isaki Lacuesta?

miércoles, 29 de enero de 2025

Ejercicios escolares de Helena Lumbreras

lunes, 27 de enero de 2025

La gran aventura

Esos arqueros que siempre daban en la diana (1)

Tenemos previsto dedicar una sesión de Ombres Mestres al tema de los mapas en el cine —en su versión tan evocadora de los viajes—, sesión que esperamos cuente con esta escena:

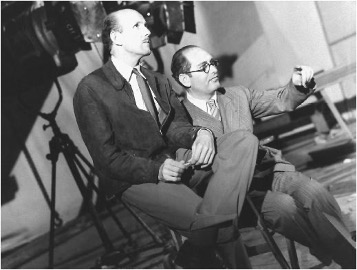

Desde un pequeño velero, con el reducido pasaje de dos hombres y una mujer, se divisa una isla de grandes acantilados. Uno de los hombres, que parece haber vivido ahí anteriormente, la observa, entre la emoción y el temor. Estamos hablando de cuando las islas debían sufrir el terrible aislamiento que indicaba su nombre, y no la invasión y desnaturalización producidas por el turismo. Un flashback nos va a explicar la naturaleza y razones de esos miedos atisbados, pero antes veremos al patrón del velero mirando la isla con sus prismáticos: se trata de Michael Powell, el director de la película que así se inicia, The edge of the world (1937). Sobre él y sobre todo el cine que luego ideó junto a otro personaje singular, de carácter diametralmente opuesto al suyo —Emeric Pressburger— va este escrito.

The edge of the world, que Powell dirigió antes de conocer a Pressburger, no fue su primera película, pero sí la que le dio fama entre los del oficio. Los pocos que la vieron en su momento se fijaron en lo bien que había filmado la isla escocesa y, o bien le abrieron la puerta para dirigir otras obras personales, o bien se anotaron su nombre, para tenerlo en cuenta en un futuro compartido.

Antes de esa película Michael Powell había dirigido un montón de películas muy cortas, de bajo presupuesto, para servir a esa picaresca que yo creía exclusiva del cine español: daban créditos para la importación de filmes norteamericanos, que eran los que realmente funcionaban en las salas. Todas ellas son hoy en día invisibles, o por lo menos no sé dónde pueden encontrarse. No deben ser nada del otro mundo, hechas deprisa y corriendo, pero él las defiende enormemente, porque le enseñaron a vencer todo tipo de problemas en su realización y le hicieron aprender en profundidad su oficio. Aunque él ya había entrado en el mundo del cine previamente, colaborando en películas de Rex Ingram

Emeric Pressburger, por su parte, era húngaro, pero se había hecho un nombre escribiendo guiones en el cine alemán con la poderosa UFA para directores del prestigio posterior de Robert Siodmak o Max Ophuls, hasta que, siendo de origen judío, huyó del país para refugiarse en Gran Bretaña. Powell, en asociación larguísima con él, lo define con cierta extrañeza por sus costumbres, tan alejadas de las suyas. Mientras él era un hombre de acción, que necesitaba conocer las historias y los lugares de los que iba a hablar, y solía ir, muchas veces en solitario, al sitio de los hechos, emulando hazañas que llegaron a salir en los periódicos, para luego explicar lo aprendido y vivido con la idea de que Pressburger estructurara todo eso y le diera un enfoque especial, este último era un hombre al que le gustaba la vida confortable. Tenía un buen coche, que utilizaba una vez al año para hacer una ruta gastronómica por Francia, visitando a sus amantes y teniendo siempre como etapas las estrellas de la Guía Michelin.

Powell había nacido el 30 de septiembre de 1905 en una granja del condado de Kent, a ocho kilómetros de Canterbury, hijo de un padre bala perdida, jugador, amante de los caballos, muy ausente, y de una madre que había recibido una educación esmerada y tenía muchos contactos familiares de alcurnia, lo que le ayudó para superar las ausencias y luego la separación de su marido.

La experiencia de la visión de la Intolerancia de Griffith dice Powell[1] fue la que le hizo decidirse a ser director de cine, pero su conocimiento de celebridades del mundo del espectáculo y de la política le llegaron también bien pronto, aun siendo un crío, de forma directa, gracias a que su padre compró, con unas insólitas ganancias de juego, un pionero hotel en Cap Ferrat, en una Costa Azul entonces casi inexplotada. Por ahí trabó conocimiento con Isadora Duncan, Winston Churchill, la actriz y sufragista Lilly Langtry… y otros muchos.

Fue también su padre, por los contactos que obtenía por la Costa Azul, quien le introdujo en los que fueron durante mucho tiempo unos estudios cinematográficos muy importantes, los de la Victorine, en Niza, donde muchos años después François Truffaut rodaría La noche americana. Allí Rex Ingram estaba rodando una de sus grandes superproducciones, Mare Nostrum, y Michael Powell entró a trabajar en su escudería. Powell, agradecido, señala a las producciones de Ingram, entonces en la cima del cine y hoy un tanto olvidado, como su verdadera escuela cinematográfica. De entre la gente que conoció en La Victorine, además, fue de dónde sacó la mayoría de los técnicos de todas sus producciones posteriores. Y por la zona de Niza tuvo también la suerte de conocer, además, a artistas como Bonnard o Matisse.

De regreso a Inglaterra, Powell trabó contacto con Alfred Hitchcock como fotógrafo de plató de su Champagne (1928) y, de creerle, luego le dio muchas ideas durante la escritura del guion de su Blackmail (1929). En cualquier caso, su conocimiento mutuo y amistad siguieron existiendo a lo largo del tiempo.

Es con la llegada del sonido, en 1931, que Michael Powell empieza su carrera como realizador, y lo hace con uno de los quotaquickie de los que antes hablaba, de 43 minutos, para la Fox. A partir de entonces no paró. Hasta 1936 comenta en sus memorias que aceptaba todo lo que le proponían, lo que supuso nada menos que 19 películas, todas hechas muy rápidamente, en un par de semanas, con mucho diálogo, para compañías como la Fox, la Gaumont británica o alguna otra, que engrosaban así lo que llamaban su Powerty Row. Así, sin parar, hasta The edge of the world, que Powell acompañó de un libro sobre su trabajo en la isla.

Tras ese empeño, Powell ya no quiso volver a hacer esas películas de serie B, dando su etapa de aprendizaje como acabada. Como no veía posibilidades de poner en marcha ninguna obra personal, estuvo a punto de ir a vivir y trabajar a Hollywood, la auténtica Meca del cine en esos momentos, cuando aparece en su carrera el nombre de Alexander Korda, un húngaro que había realizado en Francia, y luego en Inglaterra, para Paramount, cantidad de versiones de la misma película en diferentes idiomas —un procedimiento de locos que funcionó toda la primera época del cine sonoro—, y que pasó a establecerse por su cuenta, teniendo unos éxitos enormes con películas como La vida privada de Enrique VIII (1933) o Las cuatro plumas (1939, dirigida por su hermano Zoltan.

Alexander Korda había visto y admirado The edge of the world, y le propuso a Michael Powell que realizara sus películas en su productora, London Films. Emprende entonces Powell, como luego haría casi siempre, un viaje —en este caso por Singapur y Birmania— para la preparación de su primera película bajo ese paraguas, con grandes actores contratados por Korda (Merle Oberon, Conrad Veidt, Sabú), pero cuando ya lo tiene todo a punto, el productor le baja los humos, aplazándole su proyecto y proponiéndole otro guion para hacer de forma inmediata. Para ayudarle a adaptar el guion le presenta a otro húngaro como él, Emeric Pressburger. Y este será el inicio de una larga asociación.

Por aquel entonces —como empieza ahora a pasar y la gente no acaba de darse cuenta del enorme peligro amenazante— empezó a haber un ambiente prebélico. Todas las películas que hará Michael Powell a partir de entonces y hasta finalizada la II Guerra Mundial están relacionadas con este contexto pre-bélico y luego bélico. Powell habla de ellas como “películas propagandísticas”, pero basta ver alguna para darse cuenta de que lo que prevalece de su visión es en primera instancia la intriga, las aventuras, la diversión y el placer que suministran. Es más, alguna de ellas nunca dirías que están rodadas en tiempos de guerra, pues tratan al enemigo con una mirada ponderada, alejándose de lo maniqueas que suelen ser todas las películas del género bélico.

En un primer film de este estilo, The spy in black (1934), Powell cuenta ya con la insustituible figura de Vincent Korda quien, a partir de entonces, le construyó unos muy cuidados decorados reproduciendo escrupulosamente todo tipo de espacios, ideales para lo pensado por Powell para sus películas. Era esa El espía negro, una película para alertar de los posibles espías alemanes y estaba rodada en uno de esos ambientes amados por el realizador, las islas Órcadas.

Las siguientes ya se produjeron en tiempos de guerra.

(La próxima semana publicaremos la segunda parte de este estudio sobre Powell y Pressburger).

[1] Prácticamente todos los datos biográficos que aparecen por aquí los he sacado de la enorme —dos volúmenes de unas ochocientas páginas alargadas con letra pequeña cada uno— biografía que Michael Powell escribió al final de sus días. Tengo y leí la versión francesa Une vie dans le cinéma y Million dollar movie (su segundo tomo), aparecidos en 1997 y 2000 respectivamente, en edición del Institut Lumière / Actes Sud fomentada por su amigo Bertrand Tavernier.